パリ協定の締結やIPCC特別報告書の発行などを契機に、世界各国で2050年ネットゼロを宣言する国や企業が増加し、日本でも脱炭素経営に取り組む動きが進展しています。これらの取り組みに関して、KOEは今後の動向に注目しながら、お客様の個別のニーズに寄り添い、脱炭素経営を総合的にサポートいたします。

【支援内容】

-

脱炭素経営に関するアドバイザリー

脱炭素経営の体制づくり、国内外の動向把握、To doリストの作成、外部への発信内容の検討、など -

GHG排出量の算定支援

Scope1~3の排出量算定、社内体制づくり、計画策定、目標設定、各種報告書作成、検証機関対応など -

脱炭素イニシアティブ対応支援

SBT、RE100、CDPなど各種イニシアティブへの参加や対応に関する支援 -

TCFD開示対応支援

概要理解、経営者向け研修、開示4項目の内容に関する概略検討、シナリオ分析と移行計画策定、削減対策の洗い出し、目標設定など -

その他

Jクレジット/海外ボランタリークレジット/I-REC等のご紹介・購入支援JCMプロジェクトの開発支援など

【お客様の声】

A社・冷蔵倉庫・食品販売事業

-

当初の課題

- TCFD対応の必要性を認識しながらも開示までの具体的なプロセスが不明

- 当社内で気候変動に対する専門的な知識に精通する者がいない

-

アドバイザリーによる効果

- 専門家の見地からのアドバイスにより、社内に欠けていた専門的な知識を補完できた

- 当社の業態について理解して頂き、的確なデータ収集や戦略立案の支援をして頂くことで、気候変動対策に関する新たな視点を獲得することができた

- 従前から実施してきた当社の取り組みを、気候変動対策の先進的な取り組みとして掘り起こして頂き、TCFD開示における当社のアピールポイントとして整理することができた

B社・電子部品メーカー

-

当初の課題

- 気候変動問題に対する意識が低い

- 温室効果ガスの排出量算定(特にScope3)の知見がない

-

アドバイザリーによる効果

- 管理職層への研修、月2回の委員会での委員へのご教示により、グループ全体の気候変動問題に対する意識が高まった

- 特にScope3の算出には明確なルールがなく会社の方針を決めるのに多数の疑問点が生じるところ、他社の動向も踏まえたご回答を頂戴することで、Scope3を含むグループ全体の温室効果ガスの排出量算定に成功し、算出の知見が高まった

【支援メニュー】

| アドバイザリー型支援 | プロジェクト型支援 | |

|---|---|---|

| 内容 | 脱炭素経営に関するアドバイザリー | 特定のプロジェクトに対するコンサルティング |

| 頻度 |

1回あたり1.5~2時間のミーティング 1カ月に2回程度(対面も可能) |

プロジェクト内容により決定 |

| 契約期間 | 3カ月~ | 3カ月~1年 |

| 支援方法 |

オンラインまたは対面による定期ミーティング ※説明用の各種資料の作成、前後の打ち合わせやフォローを含む ※アドバイザリーの内容をESG全体に広げることも可能 |

特定のプロジェクト完成に向けた併走型コンサルティング (GHG排出量の算定、各種イニシアティブ対応、TCFD開示等) ※具体的な支援内容および納品物は個別相談により決定 ※プロジェクト規模に応じて各パートナーとチームアップ可能 |

| 料金 | 20万円/月~ | 個別見積 |

| ニーズ例 |

|

|

※上記以外のカスタマイズプランのご提案もできますので、お気軽にお問い合わせください。

※お客様のニーズをヒアリングした後に、具体的な内容とお見積りを個別にご案内させていただきます。

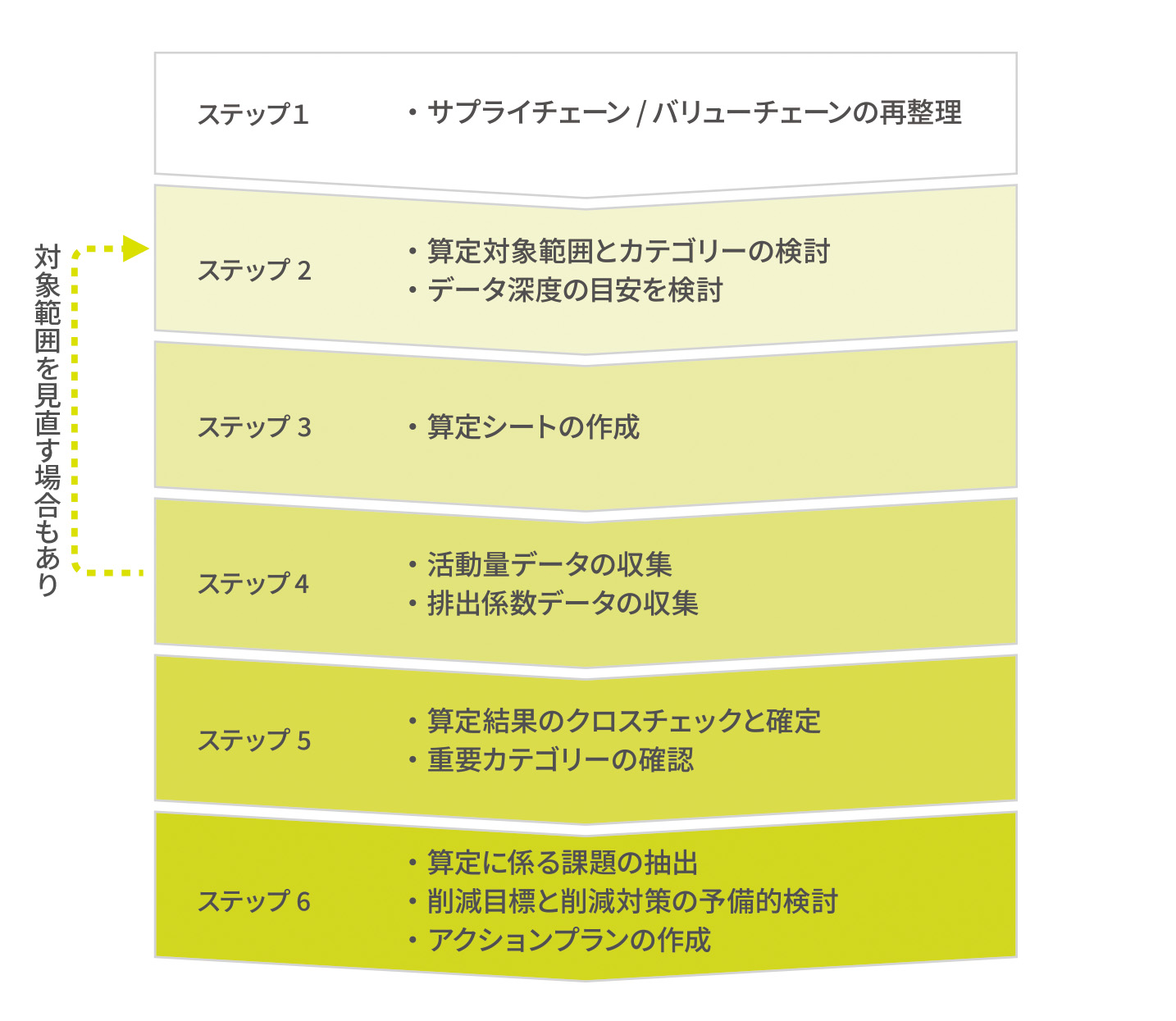

【GHGスコープ3の算定手順】

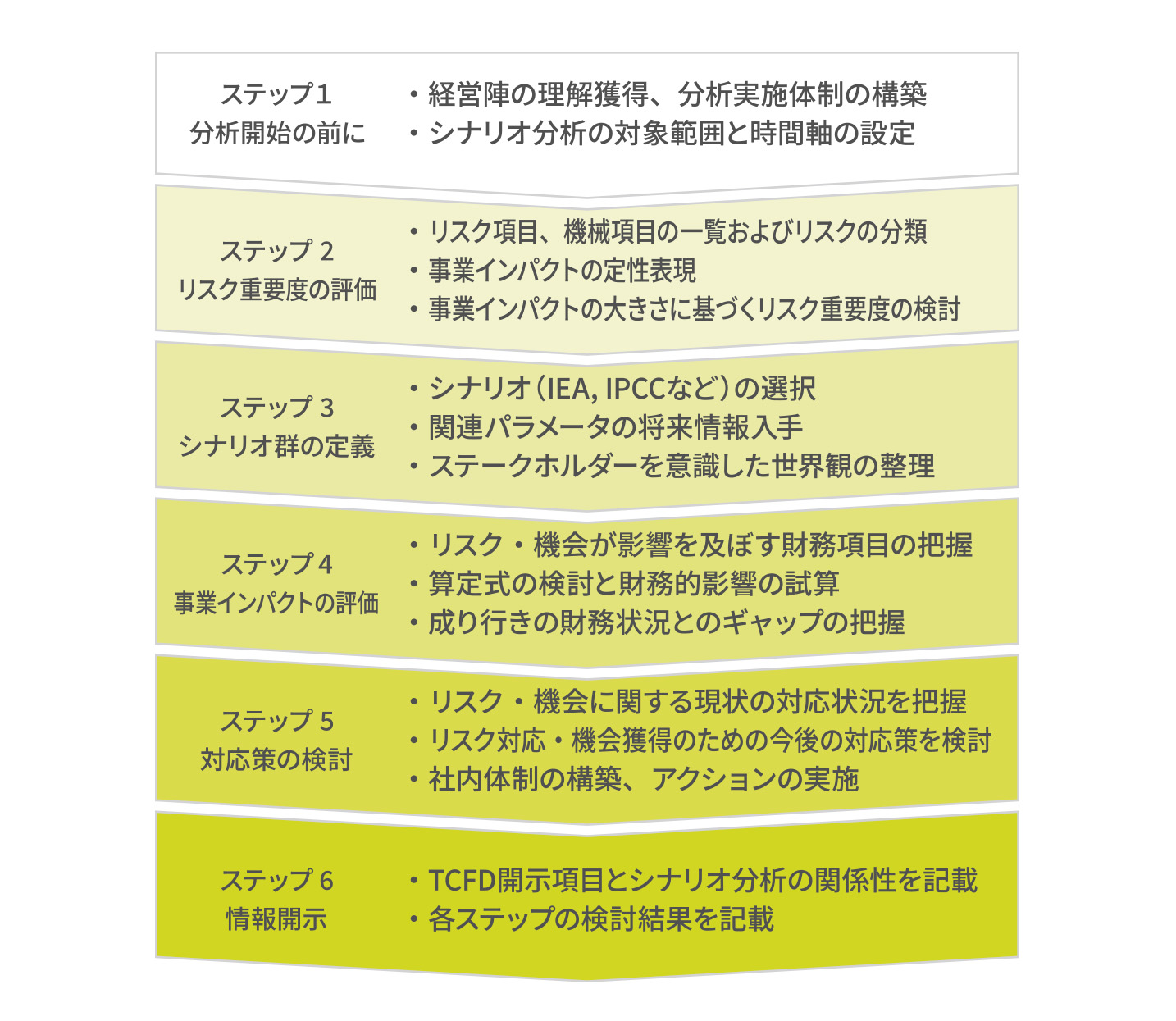

【TCFDシナリオ分析の手順】

【温暖化対策ステップ図】

| ステップ | ポイント | KOEの支援メニュー例 |

|---|---|---|

| ①排出量の把握 | Scope1,2,3を網羅することが望ましい。グループ共通の算定範囲、算定ルールを決めることが重要。 |

|

| ②削減目標の設定 | 基準年、目標年、目標値をどう決定するかが重要。SBTなどのイニシアティブを参考にし、他社の動向もウォッチ。 |

|

| ③削減対策の検討 | 時間軸を考慮しながら、節電や再エネメニューの検討、クレジット調達など、体側の洗い出しと比較を行う。カーボンプライシングの概念を活用。 |

|

| ④削減対策の実施 | 省エネ機器の導入、再エネ電気やクレジットの購入を行う。各種契約書のチェック、会計処理も重要。 |

|

| ⑤定期モニタリング | 電力使用料、CO2排出量の確認、クレジットの償却管理等を行う。必要に応じて排出量算定の第三者認証を受ける。 |

|

| ⑥結果と効果の検証 | 削減状況の目標との比較、費用対効果の確認。全体として、効果の検証を行い、課題抽出と次のアクションを検討。 |

|

| ⑦社内外への共有 | 社内外のステークホルダーへの情報共有を図る。目標達成に向けたストーリーを説明し、ステークホルダーとの対話を重視する。 |

|

【具体的なご相談例と支援アドバイス】

-

ケース①

TCFD提案への対応が求められているが、社内にわかる人材がいない

-

- TCFD提言の全項目を短期間で対応することは困難なので、社内リソースや業態などを考慮して、数年間のマイルストーンを作成します。

- 最も重要な項目は、「ガバナンス」なので、まずは社内体制の構築、経営層による気候変動対策の重要性の理解促進が重要です。

- それに続いて、現在のGHG排出量の状況を把握するために、スコープ1〜3の排出量算定を実施します。

-

ケース②

GHG排出量の算定、特にスコープ3の算定の仕方がわからない

-

- スコープ1、2については、ある程度イメージが湧くと思いますが、やはりスコープ3算定となると、分類分けや排出係数の選定など、わかりづらい点が多く出てきます。

- まずは、クライアントの事業フローやサプライチェーンを一度描き出し、どのような製品・サービスが流れているかを再確認することが重要です。

- この作業をすることで、後段の削減対策の検討が行いやすくなります。

-

ケース③

環境省などがガイダンス資料を出しているが、理解が正しいか不安

-

- 初めて算定する場合には、すべての項目を対象にする必要はなく、カテゴリ−1や5など項目を絞って算定することも一案です。

- ガイドラインでは一般的な例が載っていますが、個別業種での算定では、項目名称や管理方法が異なっている場合も多々あります。

- ケースバイケースでの対応となりますが、あまり深掘りしすぎないように、また項目間でダブルカウントなどが生じないように、算定することが重要となります。